- 能力提升

-

【上海交通大学培训感悟】(3)王婷:以技术为刃,以使命为帆,方能真正赋能科研梦想

作者: 来源: 发布日期:2025-09-22 浏览次数:2025年6月16日,我与全校二十多个二级单位共五十名实验技术及安全管理一线人员赴上海交通大学终身教育学院参加专题研修培训,以“掌握实验室安全前沿技术,破解大型仪器共享瓶颈”为明确目标,开启为期五天的深度学习。此次培训融合理论授课、现场教学与研讨互动,涵盖上海交大、华东理工等高校专家讲座,以及中共一大旧址、上汽大众的实地参访,使我实现了从政策理论到产业实践的贯通式提升。

一、知行合一:多维视角融合创新

(一)理论升华:打破学科壁垒培训创新采用“双轨师资”模式(高校学者+行业专家):

赵文华教授以教育强国战略为纲,串联政策要求与实验室建设实践;朱明教授借组织行为学案例,揭示科研团队沟通激励的科学路径。此类跨学科课程打破了我对实验室管理“重技术轻人文”的认知局限。

(二)现场启迪:历史初心与工业智能

中共一大纪念馆(6月18日):在红色摇篮中体悟科研工作者的使命担当,筑牢“安全为科研护航”的责任意识;上汽大众智能工厂(6月19日):见证工业级“人-机-数据”协同体系,为实验室仪器共享提供全新思路——设备调度、安全监控、数据流转需构建有机智能体。

(三)研讨碰撞:共享难题的破局之光

6月17日晚的分组研讨聚焦“技术队伍赋能仪器共享”:

学员、授课专家的经验深度交融(如“共享积分制”激活教师参与、“专员分级认证”提升服务质量);群体智慧凝练出可复用的方法论工具箱,其价值远超单向理论灌输。

二、核心收获:安全管理与共享效能的双维跃升

(一)实验室安全:从侥幸心理到本质安全

蓝闻波教授以典型隐患案例(钢瓶未固定、危化品台账缺失、电路超负荷)警示:“安全事故皆源于对小概率事件的漠视”,这一观点推动我重构管理逻辑:建立危化品全生命周期数字台账,开展基于情景模拟的应急演练。

(二)大型仪器共享:制度与技术并重

李霞(上海交大)揭示线上预约+线下技术支撑对设备利用率的倍增效应;罗音(华东师大)验证集约化管理可提升服务量。二者共同证明:共享的本质是制度设计、技术平台与激励机制的结合发力。

(三)AI赋能:从知识获得到技术创造

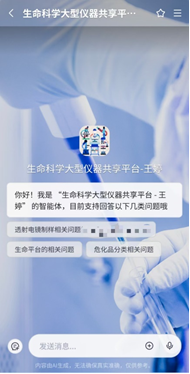

李鲍老师的《AI赋能“交我学”》课程展示的智能风险预测-流程优化闭环系统,直击传统管理“数据孤岛”痛点;基于课程方法论,我构建了“生命平台智能问答体”(界面如下图)。

此次培训是认知升级的起点,更是技术实践的号角。从中共一大的初心烛照,到上汽大众的工业智能,再到AI赋能的自我突破——此次上海之行,是一次向历史致敬、向未来拓新的远征。实验室管理的革新之路已在脚下,唯以技术为刃,以使命为帆,方能真正赋能科研梦想!